Comment nous nous sommes trompés sur Internet

Il était censé nous connecter à des personnes proches ou lointaines. Au lieu de cela, il nous a transformés en tribalistes névrosés et casaniers.

Vous êtes doctorant ou doctorante et serez basée à Paris durant les trois prochains mois ? Vous (ou quelqu’un de votre entourage) seriez intéressé par une mission d’assistant d’enseignement à mes côtés ? Si cela vous parle, je vous invite à m’envoyer votre CV en réponse à ce message pour manifester votre intérêt. Je vous transmettrai ensuite plus d’informations !

Si vous souhaitez que je continue à partager mes écrits en français, je vous serais reconnaissant de transmettre cette publication à trois amis et de les inviter à s'abonner.

- Yascha

Cet article a été publié sur mon Substack en anglais le 14 août.

Depuis quelques années, les experts se disputent au sujet de l'impact des réseaux sociaux sur les jeunes Américains.

D'un côté, on trouve des psychologues comme Jonathan Haidt, qui affirment avec force que les réseaux sociaux ont des effets néfastes sur les jeunes. Comme l'écrit Haidt dans The Anxious Generation, qui figure depuis plus d'un an dans la liste des best-sellers du New York Times, les adolescents ont connu une augmentation des taux d'anxiété, de dépression et d'automutilation au cours de la dernière décennie. Selon Haidt, la raison réside dans un « grand remaniement » de l'enfance, lié à l'essor des réseaux sociaux et au déclin des jeux en personne.

De l'autre côté, on trouve les sceptiques qui soulignent notre tendance collective à exagérer l'impact des nouvelles technologies et à dramatiser leurs effets. Si l'on remonte dans l'histoire, comme l'ont souligné des sceptiques tels que Tyler Cowen, on constate qu'à chaque tournant historique, des personnes se sont plaintes que « quelque chose n'allait pas chez les jeunes d'aujourd'hui ». Et même si elles étaient bien conscientes de cette tendance, chaque génération a toujours été tentée d'insister sur le fait que quelque chose dans son époque et son environnement particulier justifiait particulièrement cette plainte.

Dans cette bataille, j'ai jusqu'à présent choisi de ne pas prendre parti. Si j'ai toujours trouvé les inquiétudes de Haidt plausibles, j'ai également estimé que nous ne disposions pas encore de suffisamment de preuves pour affirmer avec certitude que la situation était vraiment aussi grave qu'il le craignait.

Et puis je suis tombé sur un graphique vraiment stupéfiant.

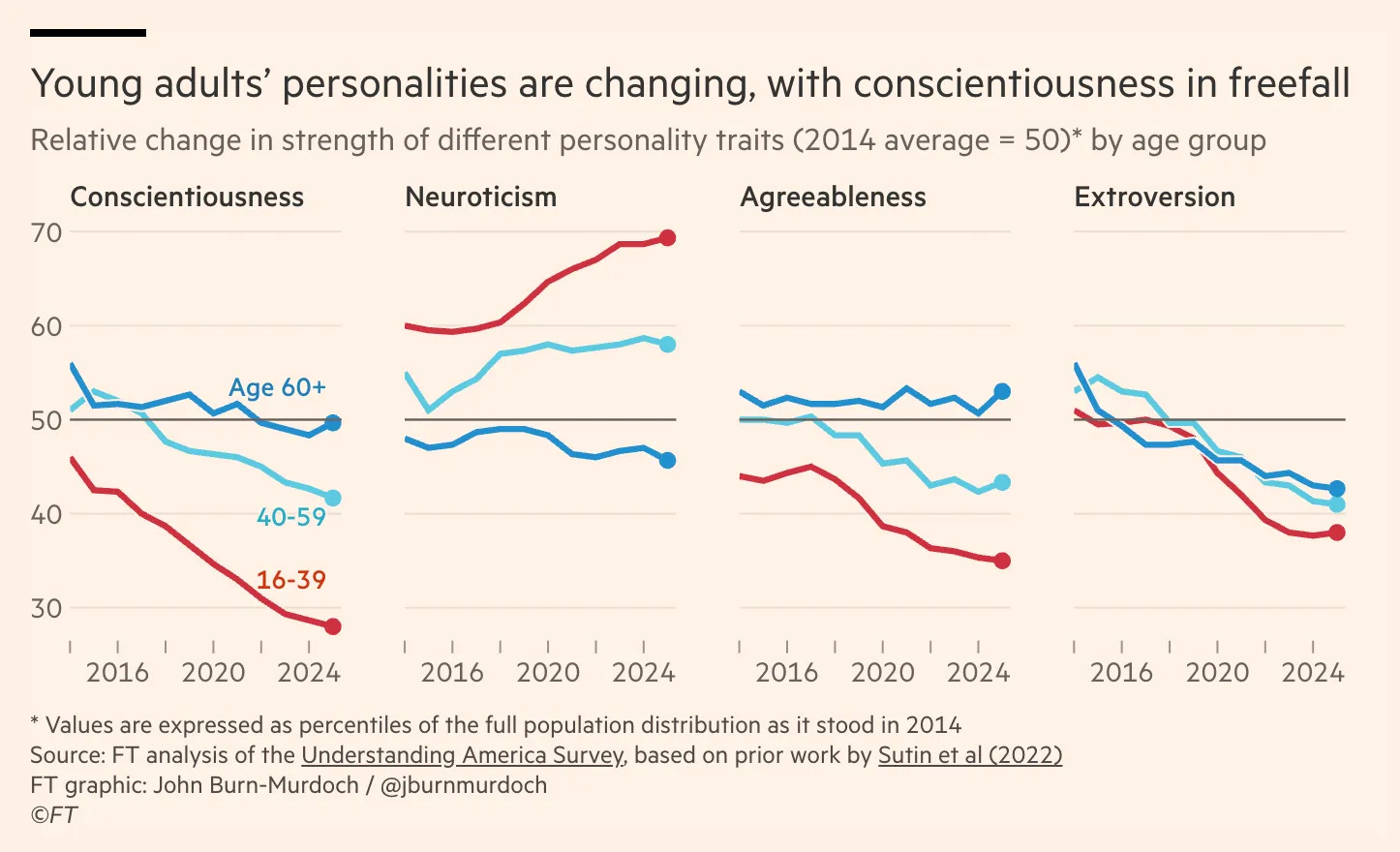

Ce graphique, publié par le journaliste du Financial Times John Burn-Murdoch et basé sur son analyse des données de la vaste étude Understanding America Study, montre comment les traits de caractère mesurés par le test de personnalité le plus largement utilisé en psychologie universitaire ont évolué au cours de la dernière décennie. Le test OCEAN mesure cinq éléments : l'ouverture à l'expérience, la conscience, l'extraversion, l'agréabilité et le névrosisme. Des décennies de recherche ont démontré que certains de ces traits sont très prédictifs des résultats dans la vie ; en particulier, la conscience (« la tendance à être organisé, responsable et travailleur ») prédit tout, d'une plus grande réussite professionnelle à une moindre probabilité de divorce. L'extraversion (une tendance à être « ouvert, sociable, communicatif et expressif ») est associée à une meilleure santé mentale, à des réseaux sociaux plus larges et à une plus grande satisfaction dans la vie. En revanche, le névrosisme (compris comme une propension à l'anxiété, à l'instabilité émotionnelle et aux émotions négatives) est fortement corrélé à des résultats négatifs, tels que des taux de dépression plus élevés, une satisfaction de vie plus faible et une santé mentale globale plus mauvaise.

En gardant ces faits à l'esprit, vous comprendrez rapidement pourquoi le graphique de Burn-Murdoch montre que quelque chose de très, très inquiétant est en train de se produire chez les jeunes :

Burn-Murdoch montre que les traits de caractère les plus fortement prédictifs de résultats positifs sont en forte baisse. Les jeunes, en particulier, sont devenus beaucoup moins consciencieux et extravertis au cours de la dernière décennie. À l'inverse, le trait le plus fortement associé à des résultats négatifs dans la vie, le névrosisme, a fortement augmenté. Pour le dire sans détour, le jeune de 20 ans moyen d'aujourd'hui est moins consciencieux et plus névrosé que 70 % de la population il y a seulement dix ans.

Les tests de personnalité ont souvent mauvaise réputation, parfois à juste titre. Mais il existe une multitude de preuves démontrant que ces mesures, lorsqu'elles sont évaluées conformément à des décennies d'études scientifiques, sont réellement significatives. Et si l'on décompose des catégories quelque peu nébuleuses telles que la « conscience » en leurs éléments constitutifs, comme l'a fait Burn-Murdoch dans les graphiques suivants, on comprend facilement pourquoi. Il n'est pas difficile d'imaginer que les jeunes qui, de leur propre aveu, trouvent beaucoup plus difficile que leurs aînés au même âge « de faire des projets et de les mener à bien » ou de « persévérer dans une tâche jusqu'à ce qu'elle soit terminée », peuvent avoir du mal à accomplir de nombreuses tâches essentielles que la vie leur impose :

Ces données ne prouvent pas que ces changements de personnalité sont dus aux réseaux sociaux. Mais deux détails vont dans ce sens. Premièrement, certaines des explications alternatives les plus évidentes ne semblent pas tenir la route. Certains experts ont par exemple avancé que la pandémie de COVID était responsable de certains des changements alarmants observés chez les jeunes. Mais bien que cela soit plausible, la plupart des changements inquiétants relevés par Burn-Murdoch sont apparus bien avant 2020. Deuxièmement, les jeunes passent beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux ; et si bon nombre de ces changements de personnalité sont évidents dans toutes les générations, ils se concentrent précisément dans la tranche d'âge qui passe le plus de temps en ligne. Dans l'ensemble, il est difficile d'imaginer quelle autre transformation sociale que l'essor des réseaux sociaux aurait pu provoquer ces changements.

Ces données ne montrent pas seulement que nous devrions nous inquiéter sérieusement pour l'avenir des jeunes Américains, mais aussi que nous avons fondamentalement mal compris l'impact que l'internet aurait sur nos vies. À première vue, les outils que nous avons créés pour nous connecter nous transforment en réalité en la pire version de nous-mêmes.

Il est aujourd'hui difficile de se souvenir de l'optimisme avec lequel beaucoup ont accueilli l'arrivée du monde numérique. Mais dans les années 1990 et au début des années 2000, les évangélistes de l'Internet prédisaient avec confiance que celui-ci allait, comme l'écrivait Thomas Friedman dans The Lexus and the Olive Tree, publié à l'aube du nouveau millénaire, « tisser le monde ensemble ».

Avec le recul, il est facile de se moquer de telles prédictions. Mais leur logique semblait convaincante. Jusqu'à récemment, tout au long de l'histoire de l'humanité, il était extrêmement coûteux et fastidieux pour des personnes vivant dans différentes parties du monde de communiquer entre elles. Friedman souligne que, jusqu'en 1930, un appel téléphonique de trois minutes entre Londres et New York coûtait environ 300 dollars. Il était donc difficile pour les gens de mieux se comprendre ou de reconnaître qu'ils pouvaient partager toutes sortes d'intérêts.

À l'époque où Friedman écrivait, un tel appel téléphonique était pratiquement gratuit. Il était facile d'imaginer que, dans un monde où la communication ne coûtait rien, la plupart des gens choisiraient de se connecter avec des personnes vivant loin d'eux et très différentes d'eux. On espérait que la société deviendrait beaucoup plus cosmopolite : beaucoup plus intéressée par le bien-être de personnes différentes de nous, et beaucoup moins encline à donner la priorité à ceux qui partagent notre identité collective.

La réalité, comme nous le savons maintenant, s'est avérée très différente. Ayant la possibilité de communiquer avec qui ils veulent, la plupart des gens passent leur temps sur les réseaux sociaux à communiquer avec des personnes qu'ils connaissent déjà, avec celles qui partagent leur identité ou avec celles qui partagent exactement les mêmes opinions politiques. La facilité accrue de communication était censée aider l'espèce humaine à transcender ses frontières traditionnelles et à élargir nos horizons collectifs ; au lieu de cela, elle a amplifié nos instincts tribaux et transformé tous les aspects de notre politique et de notre culture en une bataille acharnée entre le groupe d'appartenance et le groupe extérieur. Les premiers évangélistes de l'internet ont imaginé une vision touchante de connexion humaine universelle. Au lieu de cela, la technologie dont ils faisaient l'éloge nous a transformés en créatures tribales accordant une importance toujours plus grande à notre race, notre genre, notre orientation sexuelle et nos convictions politiques.

Même lorsque les premières grandes prédictions concernant l'internet ont commencé à se révéler fausses, les commentateurs ont persisté à supposer qu'ils pouvaient prévoir les effets des nouveaux développements dans le domaine numérique. Prenons le cas des rencontres en ligne.

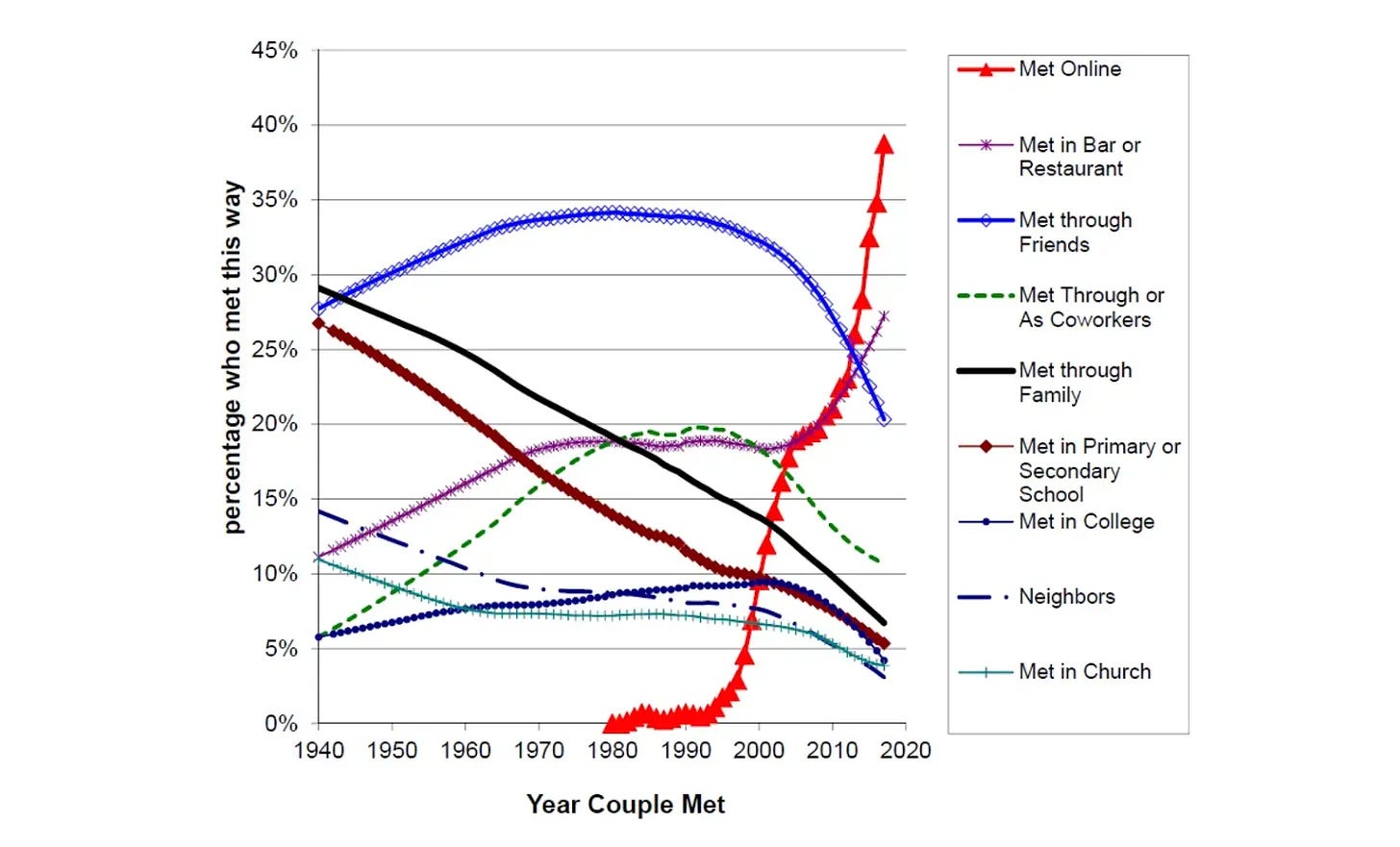

Les premiers services de rencontres en ligne, comme Match.com, ont fait leur apparition dans les années 1990 et ont commencé à perdre leur stigmatisation sociale au cours des années 2000. Même alors, il leur a fallu un certain temps pour s'imposer. Ce n'est qu'au début des années 2010 que les rencontres en ligne sont devenues le moyen le plus courant de former des couples, mais la proportion de couples qui se rencontrent en ligne a continué son ascension exponentielle depuis lors

:

Lorsque les rencontres en ligne se sont généralisées, de nombreux commentateurs ont supposé qu'elles conduiraient à beaucoup plus de relations, ou du moins à un plus grand nombre de rencontres occasionnelles. Un groupe de psychologues américains a affirmé dans une évaluation réalisée en 2012 que les rencontres en ligne « offrent un niveau d'accès sans précédent (et remarquablement pratique) à des partenaires potentiels ». Leur principale inquiétude était que les rencontres en ligne puissent inciter les gens à multiplier indéfiniment les conquêtes : « L'accès facile à un large éventail de partenaires potentiels peut susciter un état d'esprit évaluatif et axé sur l'appréciation, qui conduit les utilisateurs de sites de rencontres en ligne à objectiver les partenaires potentiels et peut même nuire à leur volonté de s'engager avec l'un d'entre eux. »

La logique qui a alimenté cette première évaluation est assez évidente. Dans le monde réel, le cercle de rencontres d'une personne se limite aux personnes qu'elle rencontre physiquement, et il faut parfois beaucoup de courage pour inviter quelqu'un à sortir. En théorie, les services de rencontres en ligne devraient élargir considérablement le cercle de rencontres et réduire la peur du rejet. Il va de soi que cela devrait conduire à la formation d'un plus grand nombre de couples, ou du moins à une augmentation du nombre de relations sexuelles.

Mais l'impact des rencontres en ligne s'est avéré très différent. Les jeunes d'aujourd'hui sont moins susceptibles d'avoir une relation stable qu'il y a quelques décennies. Alors que près de 4 baby-boomers sur 5 avaient un partenaire amoureux pendant une partie ou la totalité de leur adolescence, par exemple, seule la moitié environ des membres de la génération Z avaient un petit ami ou une petite amie au lycée, et tout porte à croire que cette baisse de la formation de couples persiste à l'âge adulte. Selon une enquête Pew de 2023, par exemple, la proportion de personnes âgées de 40 ans qui ne se sont jamais mariées a considérablement augmenté au cours de la dernière décennie.

Comme l'ont souligné ces psychologues lors de l'avènement des rencontres en ligne, l'une des raisons pour lesquelles il y a si peu de couples qui se forment aujourd'hui est peut-être qu'avec des options infinies, les gens ont beaucoup plus de mal à s'engager avec un seul partenaire. Peut-être que les gens ne nouent pas de liens stables parce qu'ils ont des relations avec un nombre infini d'inconnus ?

Curieusement, cela ne semble pas être le cas non plus. En fait, il semble que les jeunes d'aujourd'hui soient beaucoup moins actifs sexuellement que par le passé. Selon une étude, entre 2013 et 2015, 9 % des hommes âgés de 23 à 32 ans n'avaient pas eu de relations sexuelles au cours des 12 derniers mois ; dans les dernières données, entre 2022 et 2023, la proportion d'hommes du même âge n'ayant pas eu de partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois avait bondi à 24 %.

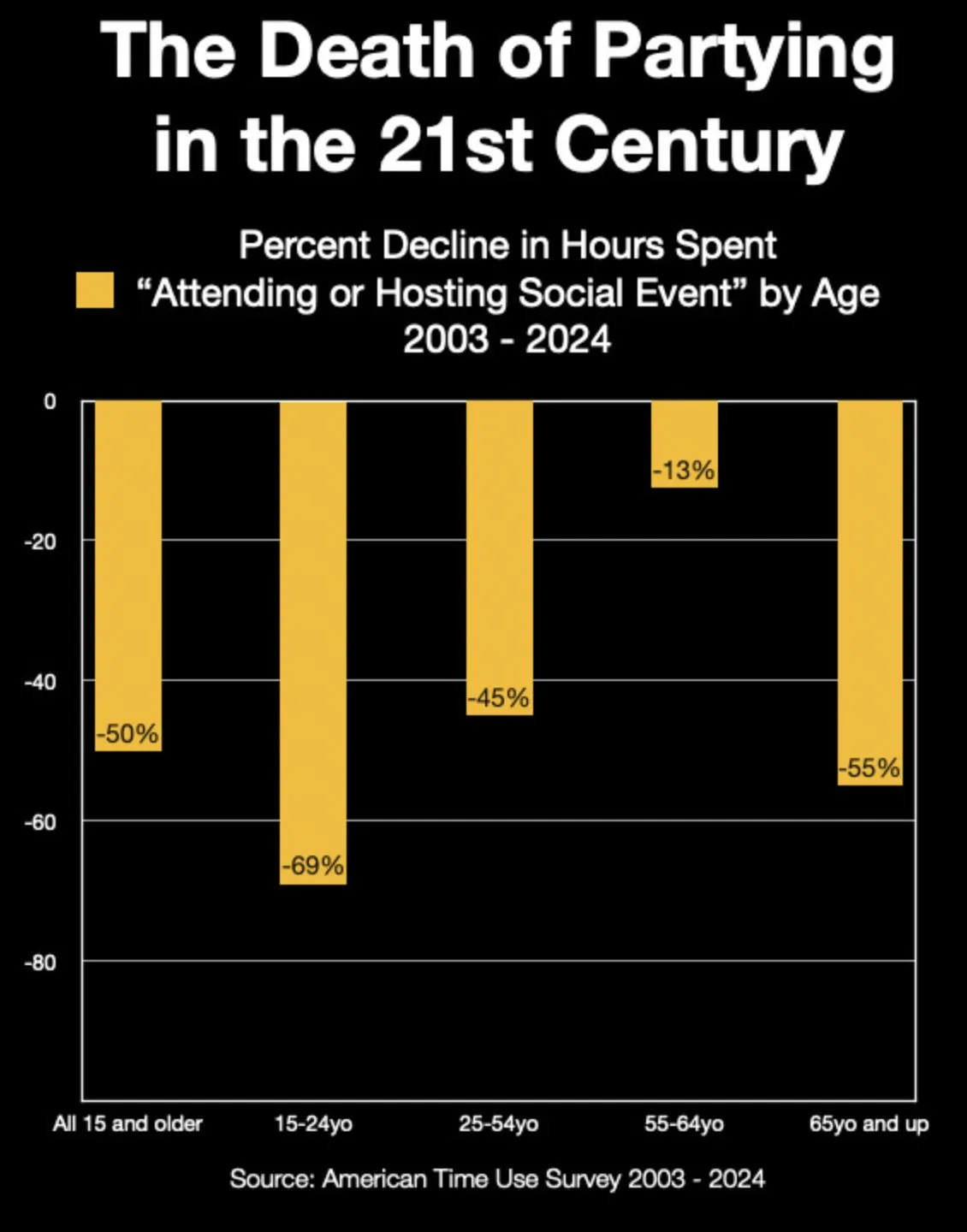

Les États-Unis ne traversent pas seulement une période de disette romantique, mais aussi une période de disette sociale. Comme Derek Thompson l'a récemment montré, les Américains sont beaucoup moins enclins à passer du temps avec leurs amis ou leurs voisins depuis deux décennies. Et si cette tendance concerne les Américains de tous âges, elle est une fois de plus particulièrement prononcée chez les jeunes : les 15-24 ans, par exemple, passent aujourd'hui 69 % moins de temps à participer ou à organiser des événements sociaux que les Américains du même âge il y a vingt ans.

Internet était censé nous faire prendre conscience de tout ce que nous avons en commun avec ceux qui sont très différents de nous. Il était censé faciliter la recherche de partenaires amoureux et d'amis. Et tout cela était censé nous transformer en une meilleure version de nous-mêmes.

La réalité s'est avérée radicalement et tristement différente.

Bien qu'il ait rendu la communication pratiquement gratuite pour le consommateur moyen, Internet a inspiré un retour mondial à l'identité et au tribalisme. Bien qu'il nous offre un flux infini de partenaires amoureux potentiels, il a laissé davantage de personnes célibataires et sans vie amoureuse. S'il facilite la recherche de personnes partageant les mêmes intérêts, il a rendu les gens beaucoup moins enclins qu'auparavant à socialiser « dans le monde réel ». Et tout cela a en quelque sorte conduit les jeunes à cultiver des traits de personnalité, comme le névrosisme, qui les rendent de moins en moins aptes à affronter le monde.

C'est un bilan étonnamment négatif. Mais il y a une petite lueur d'espoir. Peut-être que deux décennies de données nous fournissent suffisamment d'informations pour faire des prévisions plus précises sur l'impact à long terme d'Internet que nous n'aurions pu le faire à l'aube de l'ère numérique. Mais nous ferions bien de nous rappeler que, jusqu'à présent, nous nous sommes lourdement trompés sur l'impact d'Internet à chaque étape. Et nous sommes toujours à l'aube de l'ère numérique, avec l'essor de l'intelligence artificielle qui risque de transformer notre monde aussi profondément que l'a fait l'invention des réseaux sociaux. Finirons-nous par trouver les habitudes, les normes et les réglementations nécessaires pour atténuer l'impact remarquablement destructeur qu'Internet a eu jusqu'à présent sur la société ?

Compte tenu de la gravité de la situation, cela semble peu probable. Mais je ne veux pas exclure la possibilité qu'une forme de délivrance se cache derrière le prochain tournant historique. Car s'il y a une chose que la brève histoire d'Internet nous a apprise, c'est qu'il est presque impossible de prédire l'impact social de changements technologiques aussi révolutionnaires.