Le silence assourdissant de la gauche sur l'Iran

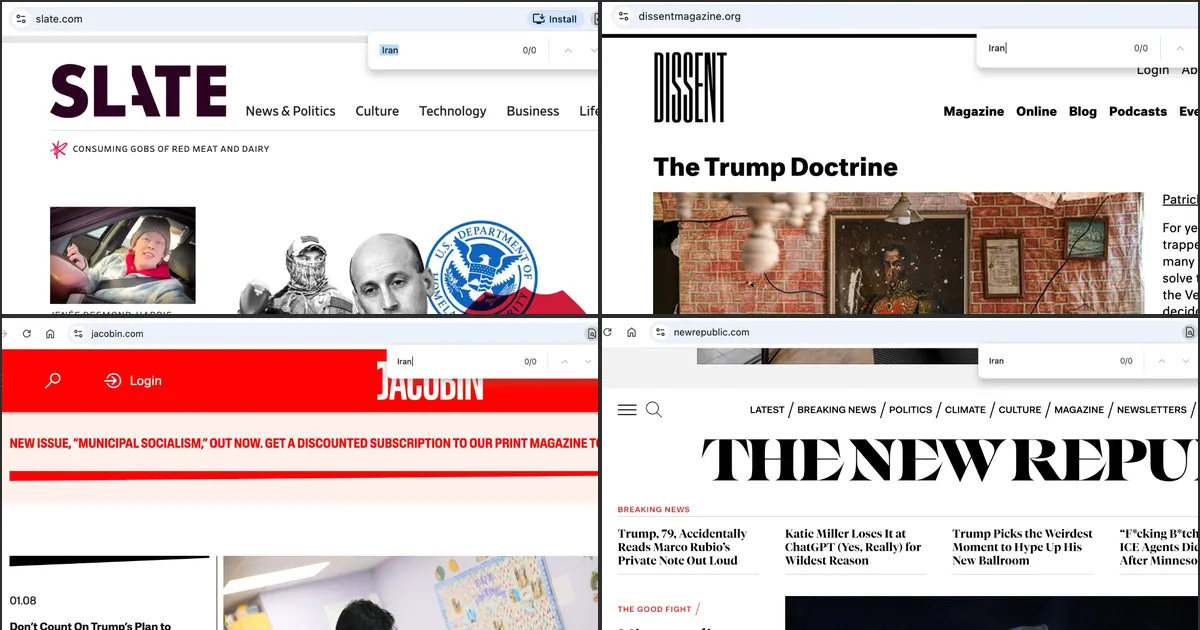

J'ai cherché dans cinq grandes publications progressistes des articles couvrant le soulèvement en Iran. Résultats combinés : zéro.

Si vous souhaitez que je continue à partager mes écrits en français, je vous serais reconnaissant de transmettre cette publication à trois amis et de les inviter à s’abonner.

- Yascha

La traduction suivante de mon article original en anglais a été publiée le 12 janvier dans Le Point.

C’est un merveilleux mouvement de contestation qui, en ce moment même, fait vaciller le pouvoir iranien. Des millions de gens ont envahi les rues pour dénoncer une corruption qui les a appauvris et un carcan théocratique qui les a privés de leurs libertés. Des hommes, et plus encore des femmes, se lèvent face à la menace d’un État prêt à la plus extrême violence.

Les raisons de craindre une issue tragique à ce mouvement de protestation ne manquent pas. Le régime pourrait, une fois encore, choisir de retourner sa violence contre sa propre population, faisant des dizaines, des centaines, voire des milliers de morts. Selon des témoignages directs, cette répression aurait d’ailleurs déjà commencé.

Aussi, le pouvoir pourrait glisser des mains de l’ayatollah Khamenei, dont l’état de santé est fragile, vers celles des Gardiens de la révolution : un scénario susceptible d’assouplir certaines contraintes pesant sur les femmes, mais de laisser intactes – et donc déçues – les aspirations politiques et économiques plus larges de la société. Quant à une éventuelle transition démocratique, elle n’offre aucune garantie de stabilité durable, comme en témoignent les expériences avortées de l’Égypte et de la Tunisie.

Mais tous ceux qui croient en la liberté, l’égalité et les droits fondamentaux des femmes devraient afficher leur solidarité avec ces millions d’Iraniens courageux. Or, partout en Occident, ces manifestations historiques n’ont été accueillies que par un assourdissant silence.

Un silence particulièrement criant dans les grands médias internationaux, de la British Broadcasting Corporation (BBC) à la National Public Radio (NPR), étrangement lents à prendre la mesure de ce moment historique. Pis encore : lorsqu’ils ont fini par s’y intéresser, ils en ont souvent relativisé l’ampleur. Dans certains cas proprement sidérants, des journalistes ont même semblé faire preuve d’une forme de complaisance envers la brutalité du régime en place. Dans les premiers jours des manifestations, The Guardian est ainsi allé jusqu’à publier une tribune de Abbas Araghtchi, le ministre iranien des Affaires étrangères.

Le silence s’est fait plus fort encore dans les journaux et magazines de gauche du monde anglophone. Samedi matin, j’ai parcouru les principales publications de la gauche américaine à la recherche de la moindre mention de l’Iran : il n’y avait rien sur les sites de The Nation, The New Republic, Jacobin, Slate, ni même de Dissent. Une exception toutefois avec Slate, dont le moteur de recherche a d’abord fait apparaître un résultat pour le terme « Iran »… Bien qu’il s’agisse en réalité de leurs mini-mots croisés du mois de janvier.

Il y a plusieurs explications assez évidentes au fait que l’attention se détourne aujourd’hui de l’Iran. Les médias américains ont de bonnes raisons de se concentrer sur ce qui se joue au Venezuela, dans le Minnesota et, plus largement, sur la litanie de scandales qui émane chaque jour de la Maison-Blanche. À cela s’ajoute la difficulté bien réelle de couvrir un pays qui verrouille l’accès aux journalistes étrangers et se trouve actuellement soumis à un black-out d’Internet à l’échelle nationale.

Dans le magazine digital Persuasion (dont Yascha Mounk est le fondateur, NDLR) nous avons eu la chance de publier un texte poignant, signé par un Iranien anonyme qui avait déjà écrit pour nous. Dans un podcast, j’ai aussi pu m’entretenir longuement avec Scott Anderson autour des révolutions passées et présentes du pays. Mais est-ce vraiment trop demander que de confier à un rédacteur un article sur ce qui s’y joue, ou de donner la parole, dans une chronique ou une tribune, à un Iranien en exil exprimant ses espoirs pour son pays ?

Ce silence n’a rien d’accidentel : il procède d’un choix. Même si ce choix n’est sans doute pas entièrement conscient – et même si ceux qui l’opèrent n’en ont pas toujours explicité la logique, y compris pour eux-mêmes – il repose, au fond, sur un calcul d’une grande simplicité, qui, comme l’a formulé avec une acuité inégalée George Orwell, hante les intellectuels de gauche depuis son époque.

Pour bien trop de progressistes et de gauchistes, l’engagement premier ne s’ancre ni dans un principe ni dans une aspiration pour le monde, mais dans la conviction que leur propre pays et leur propre société sont la source d’un mal fondamental. De là naît une démonologie sommaire : tout ce qui est « de notre côté » ne peut être que mauvais, tandis que ce qui vient « de l’autre côté » est tenu pour bon par défaut.

Comme l’écrivait George Orwell à propos de certains intellectuels de son temps, ceux-là « sont en réalité, même s’ils ne l’admettent pas, mus par la haine pour la démocratie occidentale et par leur admiration pour le totalitarisme ».

Au cours de la semaine écoulée, il n’a pas été difficile d’identifier des gauchistes particulièrement irréfléchis poussant cette logique jusqu’à la caricature : ceux qui disqualifient les manifestants iraniens en les ramenant à de supposés agents de l’impérialisme, ou qui persistent à refuser de voir en Nicolás Maduro autre chose qu’un dirigeant contesté – mais certainement pas un dictateur brutal. La plupart, cependant, opèrent de façon plus subtile. Ils ne vont pas jusqu’à célébrer Khamenei ou Maduro, mais demeurent tout aussi incapables de se réjouir – ou même de souhaiter – la chute des régimes qu’ils ont contribué à légitimer.

Depuis mes premiers éveils à la politique, je suis un homme de gauche. J’ai adhéré au Parti social-démocrate allemand à l’âge de treize ans – mes nouveaux camarades ayant même facilité mon inscription en m’encourageant à modifier ma date de naissance, l’âge minimum étant alors de quatorze ans – et je crois toujours à nombre des idéaux qui m’animaient alors : la solidarité internationale, la nécessité d’un État-providence généreux, et la conviction que la haine raciale, le nettoyage ethnique et la guerre comptent parmi les pires des maux.

J’aimerais, aujourd’hui encore, me sentir partie prenante d’un mouvement de masse défendant ces valeurs avec cohérence. Mais face à une gauche incapable d’encourager les femmes et les hommes d’un tel courage qui descendent actuellement dans les rues de Téhéran et de tant d’autres villes iraniennes, je peine à discerner ce qui nous rapproche encore.