La grande divergence

Les États-Unis sont désormais bien plus riches que l'Europe.

Cela fait un peu plus de six mois que j'ai lancé ce Substack pour partager mes écrits et réflexions avec un public francophone.

Je vous suis très reconnaissant, chers lecteurs, pour votre soutien à un travail qui me tient à cœur et qui, je l'espère, contribuera à nourrir la réflexion, le discours et la participation politiques actuels.

Si vous souhaitez que je continue à partager mes écrits en français, je vous serais reconnaissant de transmettre cette publication à trois amis et de les inviter à s'abonner.

- Yascha

Une version de cet article a été initialement publiée le 14 mai dans The Dispatch, puis publiée sur mon Substack le 15 mai.

Je participe à la vie publique depuis suffisamment longtemps pour savoir généralement quand je m'apprête à tenir des propos controversés. Si je critique vivement Donald Trump ou que je m'en prends aux excès du « wokisme », je sais que je vais recevoir des e-mails furieux dans ma boîte de réception. Cela ne me dérange plus vraiment ; c'est l'un des aspects les moins agréables d'un travail que j'aime profondément, mais qui vaut largement les inconvénients qu'il comporte.

Mais de temps en temps, j'ai encore de mauvaises surprises. Il m'arrive en effet d'exprimer avec désinvolture un fait que je considère comme très éloigné des questions les plus sensibles du moment et bien établi dans la littérature spécialisée, pour découvrir ensuite dans ma boîte mail que j'avais largement sous-estimé la force du sentiment populaire à ce sujet.

Lorsque j'ai récemment discuté avec Paul Krugman dans son émission d'interview, par exemple, j'ai mentionné en passant l'étonnante divergence économique entre l'Europe et les États-Unis. Alors que les deux continents étaient à peu près aussi riches il y a quelques décennies, l'Amérique est aujourd'hui presque deux fois plus riche que l'Europe.

J'ai alors reçu une avalanche de courriels indignés. Beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire que je devais me tromper sur les faits, ou du moins que je n'avais pas compris ce qui était vraiment important. Certains correspondants ont concédé que, nominalement, le PIB des États-Unis était peut-être aujourd'hui beaucoup plus élevé que celui de la France ou de l'Allemagne. Mais cela s'explique uniquement par l'absence d'État-providence en Amérique et par les énormes inégalités qui y règnent. En réalité, le Européen moyen se porte tout aussi bien.

La virulence de cette réaction est peut-être liée au public de Krugman, plutôt progressiste. Mais curieusement, le fait de mentionner cette statistique a suscité une réaction similaire auprès de publics très différents par le passé. Lorsque j'ai cité cette statistique en passant à un député européen de centre-droit il y a quelques mois, il a lui aussi eu une réaction allergique. Élevant la voix, il a insisté sur le fait que ces statistiques n'avaient aucune signification ; selon tous les indicateurs de qualité de vie qui comptent vraiment, tels que le revenu disponible et l'accès à un logement décent, les Européens se portaient certainement aussi bien, sinon mieux, que les Américains.

Mais ce n'est tout simplement pas vrai. À l'insu du grand public des deux côtés de l'Atlantique, l'Amérique a pris le large. L'Américain moyen est aujourd'hui beaucoup plus riche que l'Européen moyen. Et cette différence de qualité de vie ne se reflète pas seulement dans la taille globale de l'économie ; elle est également évidente dans des indicateurs beaucoup plus concrets tels que le revenu disponible, l'espace de vie ou les services accessibles à la population moyenne.

Quand j'étais adolescent, les États-Unis et les grands pays riches d'Europe, comme l'Allemagne et le Royaume-Uni, étaient à peu près aussi prospères. En 1995, le PIB par habitant nominal de l'Allemagne était légèrement supérieur (32 000 dollars) à celui des États-Unis (29 000 dollars), le Royaume-Uni étant nettement à la traîne (23 000 dollars).

Lorsque j'étais à l'université, les États-Unis et les pays les plus riches d'Europe restaient tout aussi prospères. En 2007, à l'aube de la crise financière, par exemple, le Royaume-Uni était en tête (50 000 dollars), suivi de près par les États-Unis (48 000 dollars) et l'Allemagne (42 000 dollars).

Depuis lors, les deux continents ont pris des chemins très différents. À un degré que peu de gens ont pleinement intégré, un fossé économique s'est creusé entre l'Amérique et l'Europe. En moyenne, les Américains sont aujourd'hui près de deux fois plus riches que les Européens. Selon les dernières données disponibles sur le PIB par habitant, les États-Unis se situent à 83 000 dollars, contre 54 000 dollars pour l'Allemagne et 50 000 dollars pour le Royaume-Uni.

Le contraste avec les pays européens moins prospères est encore plus frappant. Le PIB par habitant de la France (45 000 dollars) et de l'Italie (39 000 dollars) a chuté à environ la moitié du niveau américain. Ceux du Portugal (27 000 dollars), de la Grèce (23 000 dollars) et de la Pologne (22 000 dollars) représentent moins d'un tiers de celui des États-Unis.

Le PIB par habitant est bien sûr vulnérable à bon nombre des critiques formulées par ceux qui nient l'existence d'une grande divergence économique. Si les États-Unis sont beaucoup plus inégalitaires que l'Allemagne ou le Royaume-Uni, il est en effet possible que la part du lion de ce gâteau économique soit accaparée par un très petit nombre de personnes ; dans ce cas, le PIB plus élevé des États-Unis ne se traduirait tout simplement pas par une richesse nettement plus importante pour le citoyen moyen.

Le problème avec cette explication apparemment plausible est qu'elle ne résiste pas à un examen empirique. Les États-Unis sont en effet un peu plus inégalitaires que l'Europe. Mais la différence n'est pas aussi flagrante que certains semblent le supposer des deux côtés de l'Atlantique. En effet, le coefficient de GINI des États-Unis, à 0,39, n'est que légèrement supérieur à celui de la Grande-Bretagne, à 0,36, et seulement modérément supérieur à celui de l'Allemagne, à 0,29. Par conséquent, les indicateurs qui ne sont pas faussés par la richesse excessive des plus riches, comme le revenu médian des ménages, montrent toujours une grande divergence entre les deux continents.

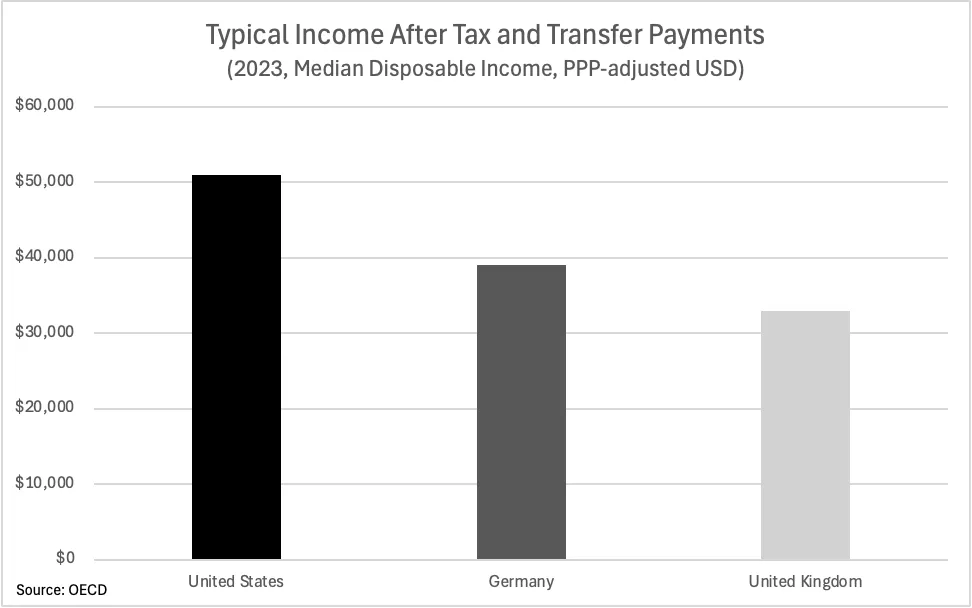

Prenons les chiffres officiels du revenu disponible médian. Ces chiffres ne sont pas influencés par les valeurs extrêmes au sommet de la distribution ; en langage courant, on pourrait dire qu'ils représentent un revenu typique. Ils tiennent également compte à la fois des impôts payés par les citoyens et des transferts qu'ils reçoivent de l'État ; ils reflètent donc le fait que les pays européens ont tendance à redistribuer davantage entre leurs citoyens.1 Malgré cela, l'avance américaine reste clairement évidente sur cet indicateur. Selon l'OCDE, le revenu disponible médian en 2023 était de 51 000 dollars aux États-Unis, de 39 000 dollars en Allemagne et de 33 000 dollars au Royaume-Uni, un chiffre étonnamment bas.

Cela fait beaucoup de chiffres sur les revenus. Et cela permet d'imaginer facilement, comme le font sans doute beaucoup de sceptiques quant à la grande divergence, qu'ils ne se traduisent pas vraiment par des choses importantes pour la vie quotidienne des gens.

Bien sûr, selon cet argument, si vous gagnez beaucoup moins d'argent, vous pourriez avoir du mal à acheter certains biens dont les prix sont indexés sur le marché mondial. Si vous avez envie d'une Rolex vintage ou d'une supercar Ferrari, des acheteurs beaucoup plus riches aux États-Unis ou en Chine pourraient vous en empêcher. Mais lorsqu'il s'agit de vivre dans un bel appartement ou d'aller dans un bon restaurant, la comparaison entre votre salaire et celui des habitants de pays lointains a beaucoup moins d'importance ; les Européens sont donc peut-être tout aussi capables de s'offrir ces commodités essentielles.2

Pour vérifier cette hypothèse, j'ai compilé de nombreuses données sur les commodités matérielles quotidiennes. Quelle est la superficie des maisons et des appartements des habitants des deux côtés de l'Atlantique ? À quelle fréquence peuvent-ils se permettre de manger au restaurant ou de commander des plats à emporter ? Et à quels types de biens numériques ont-ils accès ?

Voulez-vous (ou connaissez-vous quelqu’un) qui aimerait recevoir mes articles et mes discussions directement dans votre boîte aux lettres en allemand ou en anglais?

Commençons par le logement. Étant donné que les prix de l'immobilier sont très élevés aux États-Unis, de nombreux lecteurs américains pourraient imaginer que les Européens, malgré leurs revenus nominalement plus faibles, peuvent se permettre de vivre dans des appartements beaucoup plus agréables. Mais les chiffres brossent un tableau différent. La taille moyenne des logements aux États-Unis est d'environ 200 m². En Allemagne, elle est de 110 m². Au Royaume-Uni, elle est de 75 m². Cet espace supplémentaire se traduit par toutes sortes de commodités quotidiennes : les Américains, par exemple, ont environ deux fois plus de salles de bains par habitant, disposent de réfrigérateurs beaucoup plus grands et sont beaucoup plus susceptibles que les Européens d'avoir un sèche-linge ou un lave-vaisselle chez eux.

Il en va de même pour les repas au restaurant. Les chiffres sont un peu moins précis, mais selon les estimations, les Américains mangent au restaurant, se font livrer des repas à domicile ou commandent des plats à emporter environ deux fois par semaine en moyenne. Selon un sondage Gallup de 2022 portant exclusivement sur les plats à emporter, par exemple, environ 3 Américains sur 5 déclarent commander des plats à emporter au moins plusieurs fois par mois. Manger à l'extérieur est beaucoup moins courant en Europe, où le nombre de restaurants par habitant est plus faible et où le pourcentage du revenu que les gens peuvent consacrer à la restauration est nettement inférieur.

Ces différences de niveau de vie sont même évidentes dans de nombreux aspects de l'économie numérique. Les États-Unis et le Royaume-Uni comptent tous deux environ 80 ordinateurs personnels pour 100 habitants, ce qui en fait l'un des rares indicateurs sur lesquels la Grande-Bretagne a réussi à suivre le rythme de son ancienne colonie. Mais l'Allemagne ne compte que 66 ordinateurs pour 100 habitants, et des pays comme l'Italie (37) et la Pologne (17) sont encore plus loin derrière. L'écart est encore plus frappant en ce qui concerne la monnaie la plus fondamentale de l'ère numérique : l'accès à Internet. Selon Data Pandas, la vitesse moyenne d'une connexion haut débit aux États-Unis est actuellement estimée à 280 Mbps. En Grande-Bretagne, elle est de 136 Mbps. En Allemagne, elle est de 96 Mbps.3

Il y a plus dans la vie que la richesse.

L'Europe est un continent magnifique. La plupart des Européens mènent une vie tout à fait confortable. Beaucoup sont profondément ancrés dans des réseaux communautaires solides, qui bénéficient d'un niveau élevé de confiance mutuelle. Ils vivent dans des villes dynamiques, dotées de beaux bâtiments et d'un fort sentiment d'appartenance historique. Ce n'est pas un hasard si les publications sur les réseaux sociaux qui mettent en avant l'attrait du mode de vie européen font régulièrement le buzz.

Ayant grandi en Europe, je ressens moi-même l'attrait de ce continent. J'ai vécu heureux en Angleterre, j'adore Paris et je rêve au moins une fois par semaine de m'installer définitivement en Italie. Être riche n'est pas la seule chose qui compte dans la vie ; en effet, pour la plupart des gens, y compris moi-même, beaucoup d'autres choses sont bien plus importantes.

Il est également vrai que le modèle économique américain présente des inconvénients très importants. Les Américains moyens sont beaucoup plus aisés que les Européens moyens, mais grâce à un État-providence plus généreux et à des liens communautaires plus forts, les Européens les plus pauvres mènent probablement une vie plus digne que les Américains les plus pauvres. Et bien sûr, même les Américains relativement aisés souffrent de contrariétés et d'humiliations qui leur sont propres. Par exemple, dans l'ensemble, je bénéficie d'une bien meilleure couverture médicale aux États-Unis qu'en Europe, mais chaque fois que je dois traiter avec ma compagnie d'assurance, je me demande si l'amélioration de la qualité vaut le stress.

Les Américains ont de bonnes raisons de continuer à se bercer du rêve de vivre Sous le soleil de Toscane ou de suivre les traces d'Emily à Paris. Et les Européens peuvent à juste titre rester fiers des nombreuses choses qui rendent leur continent unique et magnifique. Personnellement, je préfère de loin vivre à Berlin, Lisbonne ou Sienne plutôt que dans une banlieue américaine typique.

Mais pour ceux qui le souhaitent, il est possible de conserver cette préférence sans nier la réalité : l'Europe a connu un déclin économique important par rapport aux États-Unis, ce qui a aujourd'hui de graves conséquences sur la vie des citoyens ordinaires. Il est en effet frappant de constater que mes amis américains qui rêvent de s'installer en Europe le font généralement parce qu'ils peuvent télétravailler pour des entreprises américaines ou parce qu'ils sont sur le point de prendre leur retraite ; mes amis européens qui rêvent de s'installer aux États-Unis le font parce qu'ils sont frustrés par le manque d'opportunités économiques et craignent de ne jamais trouver un débouché adéquat pour leurs talents.

Lorsqu'un phénomène aussi frappant que la divergence économique entre l'Europe et l'Amérique est si peu connu ou discuté par le grand public, c'est généralement parce qu'il dérange le discours de toutes sortes de groupes d'intérêt. C'est clairement le cas ici : Européens et Américains, gauche et droite, ont chacun leurs raisons d'ignorer ou de minimiser ce fait.

Les Européens n'aiment pas reconnaître à quel point ils ont pris du retard sur le leader économique mondial. Pendant ce temps, les Américains de tous bords politiques sont tellement obnubilés par le biais négatif des réseaux sociaux qu'ils ne veulent pas admettre qu'il puisse y avoir de bonnes nouvelles pour leur propre pays.

Ce refus de voir la réalité est désormais un phénomène bipartisan. La gauche américaine, par exemple, se concentre exclusivement sur les insuffisances de l'État providence et l'héritage du « racisme structurel ». Souligner que, malgré les inégalités de richesse et les disparités entre les différents groupes ethniques, l'Afro-Américain moyen est aujourd'hui beaucoup plus riche que l'Européen moyen semblerait un sacrilège à de nombreux progressistes.4

Dans le même temps, une grande partie de la droite américaine est convaincue que le système mondial construit par les États-Unis s'est retourné contre eux. Elle considère le pays, comme l'a fait Trump dans son premier discours d'investiture, comme une terre de carnage américain, avec « des mères et des enfants piégés dans la pauvreté dans nos centres-villes [et] des usines rouillées éparpillées comme des pierres tombales dans le paysage de notre nation ».

Mais malgré tous les problèmes de l'Amérique, ce qui est vraiment frappant au sujet des dernières décennies, c'est le succès des États-Unis. Alors que la Chine s'élevait, la part de l'Europe dans le PIB mondial s'effondrait ; celle des États-Unis a étonnamment bien résisté. En conséquence, deux régions qui étaient jusqu'à récemment aussi prospères l'une que l'autre ont connu une divergence remarquable. Progressivement mais de manière apparemment inexorable, les États-Unis sont devenus beaucoup plus riches que l'Europe.

L'une des raisons pour lesquelles les différences de revenu disponible médian des deux côtés de l'Atlantique reflètent plus fidèlement le PIB par habitant que certains pourraient le penser réside dans la structure des systèmes fiscaux. Si les taux marginaux d'imposition les plus élevés sont souvent légèrement plus élevés en Europe, de nombreux pays européens imposent des taxes importantes à partir de niveaux de revenus relativement bas et s'appuient fortement sur des taxes régressives sur les ventes. En revanche, les États-Unis ont des taxes sur les ventes moins élevées et imposent des taxes relativement modestes aux personnes à faibles revenus, tout en taxant les personnes à revenus élevés à des taux globalement comparables à ceux pratiqués en Europe. En conséquence, le système fiscal américain est, selon la plupart des indicateurs, plus progressif que ses homologues européens.

La plupart des chiffres que j'ai présentés jusqu'à présent tentent déjà de corriger ce mécanisme ; les différences absolues de revenus, par exemple, sont beaucoup plus importantes que celles que j'ai présentées, qui étaient exprimées en dollars ajustés en fonction de la parité du pouvoir d'achat.

Pour être honnête, certains pays européens obtiennent de meilleurs résultats à cet égard. La France devance légèrement les États-Unis, avec un débit médian de 291 Mbps. L'Espagne obtient également des résultats relativement bons, avec un débit médian de 248 Mbps.

Selon Pew, le revenu médian des ménages noirs américains était de 54 000 dollars en 2023. Selon Eurostat, le revenu médian de l'ensemble des ménages de l'UE était d'environ 23 000 dollars (20 416 euros) en 2023. Même les revenus des ménages moyens dans les pays les plus riches de l'UE, tels que l'Allemagne (29 000 dollars, soit 26 274 euros) et le Danemark (38 000 dollars, soit 33 900 euros), étaient nettement inférieurs à ceux des ménages noirs américains. Sur les 27 pays de l'UE, seul le ménage moyen au Luxembourg bénéficie d'un revenu similaire à celui d'un ménage afro-américain type. (Ces chiffres peuvent légèrement surestimer l'ampleur de la différence entre les revenus médians des ménages, car les chiffres européens sont ajustés en fonction de la taille et de la composition des ménages, tandis que les chiffres américains correspondent au revenu des ménages non ajusté).

La pression foncière en France est très importante.

Elle participe aux décrochage des revenus disponible.

Il faut corriger quelque chose sur la taille des logements, qui pour moi fausse la comparaison : les USA sont un très grand pays, avec beaucoup d'espaces, ce qui permet de construire plus facilement des logements neufs plus grand qu'en Europe qui ne dit pas grand chose sur la différence de revenus...