Vous vous trompez (probablement) sur l'extraversion

Non, il ne s'agit pas de savoir si vous tirez votre énergie du fait d'être entouré de gens.

Cela fait un peu plus de sept mois que j'ai lancé ce Substack pour partager mes écrits et réflexions avec un public francophone.

Je vous suis très reconnaissant, chers lecteurs, pour votre soutien à un travail qui me tient à cœur et qui, je l'espère, contribuera à nourrir la réflexion, le discours et la participation politiques actuels.

Si vous souhaitez que je continue à partager mes écrits en français, je vous serais reconnaissant de transmettre cette publication à trois amis et de les inviter à s'abonner.

- Yascha

Vous avez probablement déjà entendu une conversation de ce genre :

A : Ton amie Tina était l'âme de la fête : elle racontait des blagues, entraînait tout le monde sur la piste de danse, c'est une extravertie !

B : Tina est géniale ! Mais tu sais, être animé n'a rien à voir avec le fait d'être extraverti...

A : Tu parles ? Elle est l'extravagance incarnée !

B : Oui, mais ce n'est pas ainsi que les psychologues définissent l'extraversion. Il s'agit plutôt de l'effet que la compagnie des autres a sur toi. Les extravertis tirent leur énergie des autres. Les introvertis s'épuisent, c'est comme si leur batterie sociale se déchargeait. Tina pourrait très bien être introvertie si elle avait envie d'être seule aujourd'hui.

Pour être tout à fait honnête, il y a environ dix ans, un ami, qui ressemblait beaucoup à B, m'a expliqué comment les psychologues réellement considèrent l'introversion et l'extraversion. Depuis, j'ai moi aussi parfois joué les experts dans cette conversation, expliquant que la « véritable » définition de l'extraversion est liée au fait de gagner ou de dépenser de l'énergie dans des situations sociales.

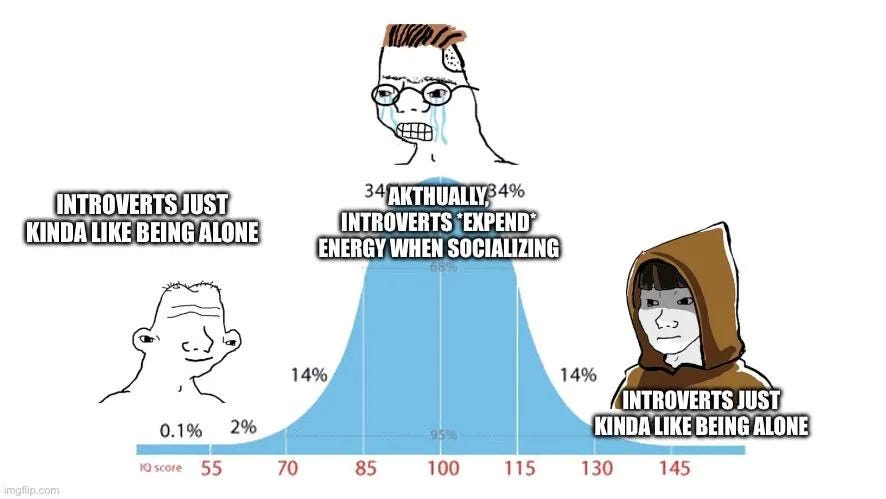

L'idée que l'extraversion consiste à être sociable reste probablement la conception courante. Mais l'idée que tout dépend en réalité de la manière dont les interactions sociales rechargent ou épuisent votre batterie sociale s'est rapidement répandue et est désormais ce que l'on pourrait appeler la « contre-conception courante ».1

Mais, comme c'est souvent le cas, la contre-idée reçue s'avère tout aussi inexacte que l'idée reçue. En effet, il y a au moins deux problèmes avec la notion selon laquelle la bonne façon de penser l'extraversion et l'introversion est de savoir si vous gagnez ou perdez de l'énergie en socialisant.

Le premier problème est que la contre-conventionnelle sagesse se trompe à la fois sur le sens original du terme et sur la façon dont la plupart des psychologues l'utilisent aujourd'hui. D'après la façon dont les personnes généralement intelligentes et bien informées de mon entourage utilisent aujourd'hui des termes tels que « introversion » et « extraversion », j'ai cru à tort que la plupart des psychologues concevaient ce trait de caractère à peu près de la manière suggérée par la métaphore de la batterie sociale. Mais lorsque j'ai approfondi mes recherches sur l'extraversion pour cet article, en consultant des ouvrages anciens et des études récentes, j'ai appris à ma grande surprise que ce n'était tout simplement pas le cas.

Le deuxième problème est que le sens plus ancien et plus conventionnel du mot est en fait utile. Il est important de pouvoir dire qu'une personne est très extravertie, qu'elle a une forte personnalité et qu'elle a tendance à être le centre de l'attention. Et bien qu'il existe toutes sortes de façons de décrire ces qualités – j'en ai d'ailleurs utilisé trois dans la phrase précédente –, il est utile de pouvoir résumer en un seul mot le trait de caractère qui les sous-tend. Qualifier quelqu'un comme Tina d'extravertie est la façon dont nous le faisons depuis près d'un siècle.

La conception non conventionnelle de l'extraversion cache plus qu'elle ne révèle. Il est temps de revoir en profondeur notre conception de ce que nous entendons par introversion et extraversion.

Les extravertis... veulent juste s'amuser

Les termes « introverti » et « extraverti » ont été inventés par Carl Jung. Dès le départ, ils désignaient le degré de recherche de stimulation dans le monde extérieur. Selon Jung, un introverti est une personne qui présente « un type d'attribut caractérisé par une orientation dans la vie à travers des contenus psychiques subjectifs [c'est-à-dire internes] ». À l'inverse, un extraverti est une personne qui présente « un type d'attribut caractérisé par une concentration de l'intérêt sur l'objet extérieur ». Jung a également reconnu que certaines personnes pouvaient présenter un mélange de ces traits, jetant ainsi les bases de la caractérisation ultérieure d'une grande partie de la population comme « ambiverts ».

Le langage de Jung peut sembler un peu obscur. Mais dans l'ensemble, sa description des introvertis et des extravertis est étonnamment similaire à la façon conventionnelle, et non contre-conventionnelle, dont on parle aujourd'hui de ces concepts. Dans une conférence donnée à ses débuts, il affirmait qu'un introverti

se tient à l'écart des événements extérieurs, ne participe pas, éprouve une aversion marquée pour la société dès qu'il se trouve parmi trop de gens. Dans une grande assemblée, il se sent seul et perdu. Plus il y a de monde, plus sa résistance s'accroît... Ses relations avec les autres ne deviennent chaleureuses que lorsque sa sécurité est garantie et qu'il peut mettre de côté sa méfiance défensive. Trop souvent, il n'y parvient pas, ce qui limite considérablement le nombre de ses amis et connaissances.

(Cela ne ressemble pas vraiment à Tina, n'est-ce pas ?)

Au cours du siècle suivant, grâce aux contributions de chercheurs tels que Hans Eysenck et Lewis Goldberg, les psychologues ont considérablement affiné la théorie de la personnalité. Mais si le langage cru de Jung ferait rougir les psychologues universitaires d'aujourd'hui – qui insistent à juste titre sur le fait qu'il n'y a rien de mal à être introverti –, ceux-ci ont pour la plupart conservé sa conceptualisation originale.

Prenons, par exemple, la manière dont le test de personnalité « Big Five » définit l'extraversion. Également connu sous le nom d'OCEAN en référence aux cinq traits qu'il évalue (ouverture à l'expérience, conscience, extraversion, agréabilité et névrosisme), ce test a prouvé son utilité en prédisant une série de résultats importants dans la vie avec une précision nettement supérieure à celle de ses alternatives. Depuis plusieurs décennies, il s'agit du test de personnalité le plus utilisé et le plus fiable dans le domaine de la psychologie universitaire.

Selon une version canonique du test OCEAN, l'extraversion devrait être définie comme « le trait de personnalité qui consiste à rechercher l'épanouissement à l'extérieur de soi ou dans la communauté ; les personnes qui obtiennent un score élevé ont tendance à être très sociables, tandis que celles qui obtiennent un score faible préfèrent travailler seules sur leurs projets ». L'accent mis sur le fait qu'une personne est extravertie plutôt que sur la manière dont elle « recharge » ou « épuise » sa batterie sociale ressort également clairement des questions du test qui mesurent le degré d'extraversion des répondants. Les répondants obtiennent un score élevé en extraversion lorsqu'ils déclarent « engager la conversation », « se sentir à l'aise avec les autres » et « être le centre de la fête ». Ils obtiennent un score faible en extraversion lorsqu'ils disent « ne pas parler beaucoup », « rester en retrait » et « rester silencieux avec des inconnus ».

D'où vient donc l'idée fausse très répandue selon laquelle l'extraversion correspond « en réalité » à la capacité d'une personne à puiser de l'énergie ou à se vider de son énergie dans les interactions sociales ? Le coupable le plus probable est le Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), un test de personnalité pris moins au sérieux par les psychologues universitaires, mais qui a connu une grande popularité dans le monde des affaires.2 Pour décrire ce que signifie être extraverti, de nombreux sites populaires proposant des tests MBTI gratuits utilisent la métaphore de la batterie sociale. Selon le site web Truity, par exemple, « les introvertis tirent leur énergie de moments passés seuls ou en petit groupe », tandis que « les extravertis tirent leur énergie du contact avec les autres et d'un environnement animé et actif ». Mais même dans le test MBTI proprement dit, la plupart des questions relatives à l'extraversion n'ont rien à voir avec votre batterie sociale.

Dans le test utilisé par Truity, par exemple, une seule question sert à évaluer le trait d'extraversion et fait référence à la métaphore de la batterie sociale : on demande aux participants si « être entouré de beaucoup de gens me donne de l'énergie ». Cependant, la grande majorité des questions évaluant l'extraversion n'ont rien à voir avec l'énergie. On demande aux participants s'ils « évitent d'être seuls », « aiment discuter avec de nouvelles connaissances » ou « aimeraient assister à une grande fête en leur honneur ». Les questions se succèdent dans le même esprit, demandant aux personnes testées si elles « aiment rencontrer de nouvelles personnes », « aiment se faire de nouveaux amis » ou si (à l'inverse) elles « évitent les foules bruyantes » et « trouvent difficile de se faire de nouveaux amis ». Alors qu'une seule question demande aux personnes testées si elles tirent de l'énergie des interactions sociales, plus de 20 questions leur demandent si elles sont extraverties ou non.

L'idée de la batterie sociale est un mème intellectuel très viral. Mais elle n'a guère de fondement dans l'histoire ou la pratique contemporaine de la psychologie. Dans la plupart des cas, même les tests qui prétendent mesurer l'extraversion en ces termes ne le font pas réellement. Cela signifie-t-il que nous devons rejeter complètement cette idée ?

Des chargeurs et des vidateurs

Dans un sens, tout le débat sur la « véritable » définition de l'introversion et de l'extraversion est une fausse piste. La question la plus importante n'est pas de savoir quelle définition est historiquement authentique, ni même laquelle domine aujourd'hui parmi les psychologues universitaires, mais quelle définition nous aide le mieux à comprendre les autres et nous-mêmes.

De ce point de vue, je vois des avantages tant dans la sagesse conventionnelle que dans la sagesse non conventionnelle. Il est utile pour les êtres humains de pouvoir dire si quelqu'un est vif et extraverti ou timide et socialement récalcitrant. Il est également utile pour les êtres humains de pouvoir dire si quelqu'un tire son énergie des interactions sociales ou s'il les trouve épuisantes. Au lieu de choisir entre ces deux ensembles de concepts distincts, nous devrions développer un vocabulaire qui nous permette de les nommer tous les deux, idéalement à l'aide de deux ensembles de noms intuitifs et distincts.

Je suggère de conserver les termes « extraverti » et « introverti » pour désigner le sens original de ces termes : certaines personnes sont très sociables, tandis que d'autres préfèrent rester seules. Nous pourrions ensuite utiliser un nouvel ensemble de termes pour exprimer la métaphore de la batterie sociale. Tina, par exemple, est probablement une « chargeuse », quelqu'un qui tire beaucoup d'énergie de ses interactions avec les autres. Mais elle pourrait aussi s'avérer être une « vidangeuse », quelqu'un qui, aussi extravertie qu'elle puisse paraître, est complètement épuisée après une grande fête.3

Mais il reste un problème à résoudre avant d'adopter la métaphore de la batterie sociale. À l'heure actuelle, elle suppose que la tendance à gagner ou à perdre de l'énergie est unidimensionnelle. Selon la plupart des sources qui décrivent ce concept, ceux que j'appelle les « chargeurs » ont généralement tendance à gagner de l'énergie grâce aux interactions sociales ; ils sont stimulés par le fait de socialiser avec n'importe qui. De même, ceux que j'appelle les « vidants » ont généralement tendance à dépenser de l'énergie dans les interactions sociales ; ils sont épuisés par le fait de socialiser avec n'importe qui. C'est certainement trop simpliste.

Je suis moi-même extrêmement extraverti ; selon le test OCEAN, je suis plus extraverti que 96 % de la population humaine. Je suis également presque certain d'être un « chargeur » ; d'une manière générale, je trouve que le fait d'être entouré de gens me dynamise. Mais même si la plupart des interactions sociales me donnent effectivement de l'énergie, ce n'est certainement pas toujours le cas. Certaines personnes et certaines situations, même pour moi, sont... épuisantes.

L'inverse est probablement vrai pour tous, sauf pour les introvertis les plus extrêmes. Ils peuvent trouver que beaucoup de gens et beaucoup d'interactions sociales sont épuisants. Mais même eux peuvent tirer une certaine énergie en passant du temps avec un frère ou une sœur qu'ils aiment, en revoyant leur partenaire après plusieurs semaines de séparation, ou même en discutant avec un parfait inconnu qui sait particulièrement bien les mettre à l'aise.

C'est pourquoi il me semble que la métaphore de la batterie sociale doit être considérablement affinée. Les chargeurs et les vidateurs ne se définissent pas (uniquement) par le fait qu'ils se rechargent en étant entourés de gens, mais (également) par l'étendue du cercle de personnes qui rechargent leur batterie sociale.

Les chargeurs sont stimulés par un large éventail de personnes et de situations sociales. Les vidants trouvent épuisantes une grande variété de personnes et d'interactions sociales. La mesure dans laquelle vous êtes un chargeur ou un vidant dépend de deux dimensions : non seulement de la force avec laquelle vous gagnez ou perdez de l'énergie en interagissant avec quelqu'un dans une situation spécifique, mais aussi de l'éventail de situations sociales dans lesquelles vous le faites.

Le modèle bidimensionnel de la batterie sociale implique qu'il existe quatre types. Les chargeurs classiques tirent beaucoup d'énergie de la plupart des interactions sociales. Les vidants classiques sont vidés par la plupart des interactions sociales. Les chargeurs sélectifs peuvent tirer beaucoup d'énergie de la socialisation, mais uniquement dans un éventail limité d'interactions sociales. Les vidants lents ont tendance à trouver presque toutes les interactions sociales épuisantes, mais leur batterie se vide relativement lentement.

Évitez les vampires

La métaphore raffinée de la batterie sociale soulève une question évidente : Pourquoi est-ce que je tire de l'énergie de la plupart des gens, mais trouve quelques personnes vraiment épuisantes ? Et pourquoi les introvertis trouvent-ils généralement épuisant d'être entourés de gens, mais peuvent, dans de rares occasions, trouver étonnamment facile de discuter avec un inconnu ?

Une partie de cela est idiosyncrasique, enracinée dans le hasard qui fait que deux personnes « sont sur la même longueur d'onde » ou « ne s'entendent pas ». Mais cela tient aussi en partie au fait que certaines personnes ont tendance à donner de l'énergie aux autres, tandis que d'autres ont tendance à les vider de leur énergie. En d'autres termes, il n'y a pas seulement des « chargeurs », qui tirent généralement leur énergie des interactions sociales, mais aussi des « radiateurs d'énergie », qui ont tendance à dynamiser les personnes avec lesquelles ils entrent en contact. De même, il n'y a pas que des « vidants », qui perdent de l'énergie dans les interactions sociales ; il y a aussi des « vampires énergétiques », des personnes qui dégagent une telle négativité ou sont tellement égocentriques qu'elles épuisent même les extravertis classiques, comme moi.

Une grande partie de la promesse de la recherche sur la personnalité réside dans l'idée que la reconnaissance de soi-même vous permettra de pirater ou d'optimiser votre vie. Et cette promesse n'est pas sans fondement. Pour de nombreux introvertis, en particulier, une meilleure compréhension de leurs propres préférences, associée à une reconnaissance sociale croissante de leurs besoins particuliers, s'est avérée libératrice. Plutôt que d'être considérés comme distants ou socialement inaptes, ils sont désormais reconnus comme un type de personnalité naturel et courant, qui n'est ni meilleur ni pire que leurs homologues extravertis.

Mais comme dans de nombreux autres domaines de notre culture, je crains également que la promesse d'une libération grâce à la « recherche sur soi » soit parfois exagérée. Il est certes utile pour chacun d'entre nous de mieux comprendre si nous sommes extravertis ou introvertis, ou encore si nous sommes des « chargeurs » ou des « videurs ». Mais l'astuce bien plus importante consiste à apprendre à catégoriser les autres personnes dans notre vie et à éviter celles qui nuisent à notre bien-être.

Introvertis et extravertis, « chargeurs » et « vidants » peuvent tous profiter d'une vie sociale riche à condition de suivre un conseil simple : quoi que vous fassiez, évitez les vampires énergétiques qui sapent la joie et l'énergie de tous ceux qui entrent en contact avec eux.

Je travaille actuellement sur un essai plus général sur le concept des sagesses conventionnelles et contre-conventionnelles. Restez à l'écoute.

Comparé au test de personnalité des Big Five, l'indicateur de type Myers-Briggs (MBTI) présente plusieurs faiblesses majeures. L'une des différences réside dans la manière dont chaque cadre conceptualise les traits de personnalité. Le Big Five traite les traits tels que l'extraversion comme des dimensions continues : un individu peut se situer au 20e, 49e, 51e ou 80e centile, le test capturant des variations fines sur un spectre. Le MBTI, en revanche, utilise des typologies binaires, classant les individus dans l'une des deux catégories distinctes (par exemple, introverti ou extraverti) pour chacun de ses quatre axes. Par conséquent, une personne obtenant un score juste en dessous du point médian sur l'extraversion (l'équivalent du 49e percentile dans le test de personnalité Big Five) pourrait être qualifiée d'introvertie, tandis qu'une personne se situant juste au-dessus (l'équivalent du 51e percentile) serait considérée comme extravertie, alors que leur comportement est presque identique.

Une autre critique du MBTI porte sur ce que les psychologues universitaires appellent la « validité conceptuelle » de certains des traits qu'il prétend mesurer. Les dimensions du MBTI telles que « sensation vs intuition » et « jugement vs perception » ne sont pas très clairement définies et se sont révélées peu prédictives dans les études empiriques. En revanche, le Big Five comprend des dimensions telles que la conscience et le névrosisme, qui ont été largement étudiées et qui se sont avérées corrélées à des résultats importants dans la vie, allant des performances professionnelles à la santé mentale.

Bien sûr, il est difficile d'introduire de nouveaux termes, et la plupart des gens ne sont pas prêts à les adopter de sitôt. En attendant, nous pouvons donc, au risque de semer la confusion, utiliser les termes originaux tout en gardant à l'esprit que, selon le contexte, ils peuvent en réalité désigner deux ensembles de concepts assez différents. C'est d'ailleurs exactement ce que font les gens lorsqu'ils suggèrent, par exemple, que Tina est en réalité une « introvertie extravertie ».